認知症予防

今日は認知症予防について書いてみたいと思います。

先日、「認知症予防最前線」と題し、認知症の予防法についてテレビで放映されていました。

放映された内容は、日本医科大学武蔵小杉病院認知症センターの北村伸先生から説明いただいた内容を含め、以下のとおりでした。

認知症は、様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、脳の働きが悪くなったために記憶力や判断力が損なわれて、生活に支障をきたすようになった状態のことを言います。

また、徘徊や妄想など、行動、心理に異常をきたす場合もあります。

中でもアルツハイマー病は、認知症の約6割を占める病気で、徐々に脳が萎縮し記憶が抜け落ちてしまう病気です。

ただし、この病も早期発見して治療すれば進行を遅らせたり、徘徊などの行動心理症状を抑えることができます。

そのためにも物忘れがひどくなったと感じたときには、専門機関などに相談して、早いうちに、自分が加齢などによって 物忘れがひどくなったのか、それとも認知症になってしまったのかを見極めておく必要があります。

加齢による物忘れと認知症の区別のチェック項目として、例えば以下のものがあります。

チェック1.物の名前が出なくなってきた。

チェック2.置き忘れや仕舞い忘れが多い。

チェック3.同じ事ばかりを何度も言う、聞く。

チェック4.最近の印象的な出来事を覚えていない。

チェック5.人と会う約束そのものを忘れる。

これらの項目で、1から3までが該当ならば加齢による物忘れ、全て該当なら認知症の可能性がありと考えます。

4、5はその時の自分自身の体験を忘れてしまっている状態で、この状態が認知症の人に見られるようです。

例えば、夕食をしたこと自体を忘れてしまっているのならば認知症、夕食で何を食べたかを忘れてしまったというものであれば 物忘れということになります。

ただし、これらの区別は目安であり、1から3が時々該当する程度でも生活に支障が出ている状態であれば、認知症になっている可能性があり、また、1から3が時々該当する

程度で生活に支障が出ていない状態であっても、軽度の認知障害にはなっている可能性があります。

軽度の認知障害とは、「要注意の物忘れがあるものの認知症とまでは言えない正常との中間の状態」を言い、認知症に移行するリスクが高く、この障害にある人は、1年間で その全員の内の10%近く、5年間で半数近くが認知症を発症すると言われています。

ただし、全員が全員発症するわけではなく、中には正常に回復する人も見られ、これらの人は頭を使うなどなんらかの対策を行った人のようです。

自身が認知症であるかどうかを気兼ねなく相談でき、検査まで行なってもらえる場所があります。

その場所は、日本医科大学武蔵小杉病院の隣に2007年に開設した「街ぐるみ認知症相談センター(神奈川県川崎市中原区小杉町1-396)」という所です。

このセンターは、認知症の疑いのある人を見つけて医療につなげる事を無料で行なっており、予約なしで気軽に相談できるようです。

ここでの検査は、以下の順序で実施されます。

1.問診

臨床心理士が相談者に問診を行います。

生活状況から健康状態まで詳しく聞き取ります。

2.物忘れチェックシステムの実施

タッチパネル式で約5分間、認知機能が調べられます。

ここで問題ありとなれば、次の3を行います。

3.MMSE(神経心理検査)の実施

ここで記憶障害、集中力の持続、判断力の低下などを検査します。

4.情報提供書の発行

最後に臨床心理士が情報提供書として所見をまとめ、かかりつけの医者への手紙を相談者に渡します。

かかりつけの医者がいない場合は、住まいの地域の開業医を紹介します。

以上の検査以外に、調べるべきところがあれば、もう少し詳しく検査を行う場合があります。

また、相談者全員に、6ヶ月ごとに案内状を送り、検査後の経過を見ていきます。

現在、このような検査を行う場所は、全国ではここ1箇所しかありませんが、

認知症についての相談ができる「認知症カフェ」という所が、全国でいくつかできているようです。

予防法について

1.栄養による予防

近年、アルツハイマー病の発症の原因の1つと言われているものに、アミロイドβというタンパク質があります。

アミロイドβは、脳が働いたときに出る老廃物で、脳の神経細胞に沈着するとシミを作り、周囲の細胞を圧迫しながら 脳の機能を低下させ、20年から30年かけて脳を萎縮させると言われています。

アルツハイマー病発症予防のための栄養としては、

青魚に含まれるDHAやEPAや、柿、サツマイモなどに含まれる抗酸化物質のビタミンC、ビタミンEがよいとのことです。

DHA、EPAはアミロイドβが蓄積されるのを防ぐ働きがあり、ビタミンC、Eは脳の炎症を抑える働きがあります。

2.生活習慣病の予防

高血圧、内臓脂肪が多い人は認知症のリスクが高いと言われています。

そのためにもメタボにならないようにすることが大切です。

3.糖尿病の治療

インスリンは、脳にアミロイドβができると、それを血管に排出する働きがあります。

インスリンの分泌が低下してしまう糖尿病の人は、この作用が低下してしまうため、

アルツハイマー病になるリスクが2倍になると言われています。そのため、血糖値を下げることが予防の第一歩となります。

4.2つのことを同時に行う。

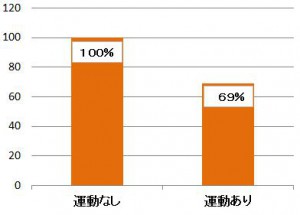

日常的に運動を行う人は、運動を行わない人よりも発症リスクがかなり低下します。

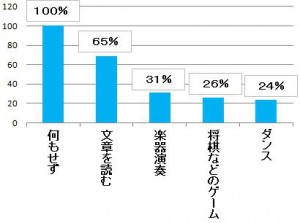

また、文章を読む人、楽器を演奏する人、将棋などのゲームをする人、ダンスをする人なども、何もしない人よりも発症リスクがかなり低下します。

また、2つのことを同時に行うと、認知症予防の効果をさらに高めるようです。

例えば、ウォーキングなどの有酸素運動にしりとりなど、頭を使うことを取り入れると、さらに脳が活性化されるとのことです。

有酸素運動で記憶を司る海馬を活性化させ、考えることで注意、処理を司る前頭葉を活性化させるとのことです。

家事をしながらテレビを見る、楽譜を見ながら楽器を演奏するなども認知症の予防になるそうです。

また、麻雀など、他人とコミュニケーションを取りながら行うことは、かなり効果が高いようです。

5.アロマの使用(2014年10月現在は研究段階)

アルツハイマー病では、まず嗅神経が障害され、次に海馬が障害されることで記憶の障害が発生します。

嗅神経のみが障害されている段階ならば、嗅神経を刺激することで、認知症の予防ができるのではないかという研究が現在行われています。

研究によると、ローズマリーカンファーとレモンを配合したアロマを昼に嗅ぎ、ラベンダーとスイートオレンジを 配合したアロマを夜に嗅ぐのがよいとのことです。前者には集中力を高め、記憶力を強化する作用があり、後者には 鎮静作用があるとのことです。

また、被験者の方々に1ヶ月間、昼と夜、それぞれ2時間ずつアロマを嗅いでもらった

ところ、85%の人に何らかの効果があったと報告されています。

実用する場合は、アロマをペンダントにして着用する手があるようです。

以上、認知症予防についての記事でした。

2014年10月12日