宝川の戦いと長篠合戦での武田の隠密作戦 実際にあったことなのか

戦国時代の東三河で起きた有名な戦いは、長篠の戦いですが、この戦いには、織田徳川軍の背後を突こうとした武田軍の隠密作戦の話が残されています。

また、この作戦の中で起こったとされる戦いが「宝川の戦い」と呼ばれるものです。

しかし、この作戦と宝川の戦いはともに、史実としては残されておらず、実際に行われたかどうかもわかっていません。

今回は、一般的にはあまり知られていない長篠の合戦での武田の隠密作戦と宝川の戦いについて書いてみたいと思います。

長篠の戦いでの隠密作戦と言えば、織田、徳川軍による鳶ヶ巣山砦への奇襲攻撃が有名ですが、この攻撃については、当時の軍記「信長公記」にも記録が残されているので、信ぴょう性は高いものとされています。

一方、武田の隠密作戦と宝川の戦いについては、当時の軍記にはいっさい記録がされておらず、江戸時代に新城の俳人の太田白雪が編纂した郷土史の中にのみ記述がされています。

ただし、これは後世での記述でしかないため、信ぴょう性は低いものとされています。

しかし、最後の方で書きますが、宝川の合戦については、実際にあったのではないかと思わせるものが存在しています。

太田白雪の郷土史に記述されているのは、「武田の別動隊が、秘密裡に長篠の北側の山中を通って、牛久保城(豊川市)を夜襲しようとしたが、宝川において牛久保衆の兵の待ち伏せにあい、撃退されてしまった。」という程度の簡潔なものです。

そのときの別動隊が何人いて、指揮官が誰だったのかは記されていません。

当時、劣勢だった武田軍が、この作戦に多くの兵をさくことは難しいと考えられるので、武田の別動隊の兵力はせいぜい数百人程度だったのではないかと考えられています。

また、作手の山中を通る作戦なので、地の利がある作手郷の兵が参加したのではないか、とも考えられています。

(当時、作手郷は武田軍に占領されていたようです。)

武田の別動隊は本宮山を下ったところで襲撃されているので、宝川の戦いの場所は、本宮山の南麓を流れる宝川の流域あたり(豊川市北部の上長山町)が推測されています。

以下に、武田の隠密作戦があったと仮定した長篠の戦いを時系列で書いてみたいと思います。

関連資料を参考にしてまとめました。

1.奇襲作戦の流れ

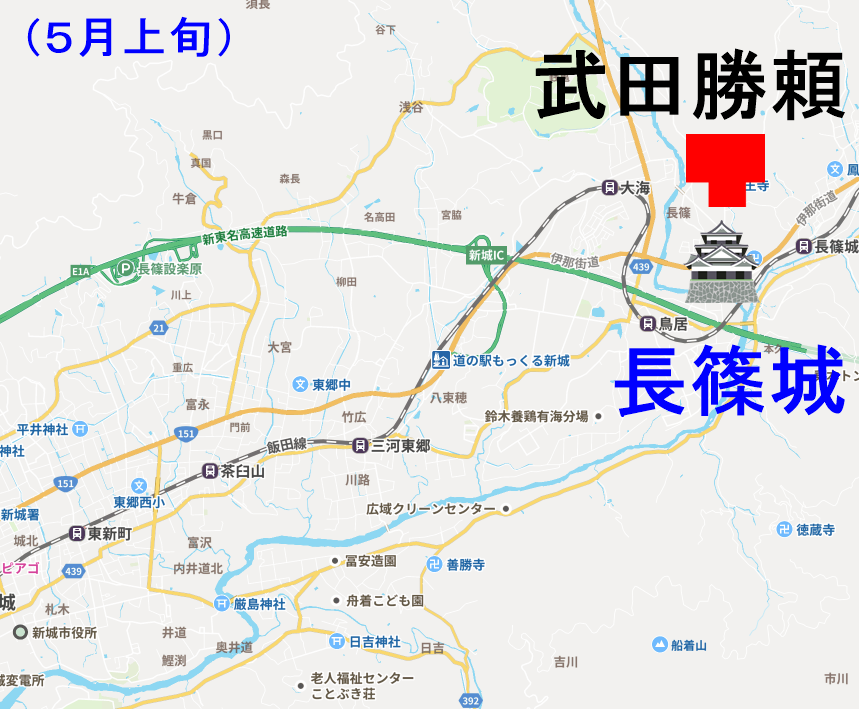

・天正3年(1575年)5月上旬、東三河に侵攻してきた武田勝頼の軍は、新城にある長篠城を取り囲んだ。

・武田勝頼は、本陣を長篠城北側にある医王寺に据え、各支隊を長篠城の周囲に配置した。

(2)岐阜城を出発した織田軍、浜松城を出発した徳川軍、長篠城に向けて進軍

・織田、徳川の両軍は「武田軍、長篠に現る」の報を受け行動を開始した。

・浜松城にいた徳川家康は、吉田城に入り、その後、信長を迎えるため岡崎城に入った。

・織田信長は5/12に岐阜城を出発し、5/14に岡崎城に入城した。

・家康とその旗本および岡崎城の徳川軍が織田軍に加わった。

・織田、徳川軍は5/16に岡崎城を出発、その日のうちに牛久保城に到着した。

・吉田城の酒井忠次軍が牛久保城で合流した。

・織田、徳川軍は、5/17に牛久保城を出発、その日のうちに野田に到着した(野田には、浜松城の徳川軍が先に到着していた)。

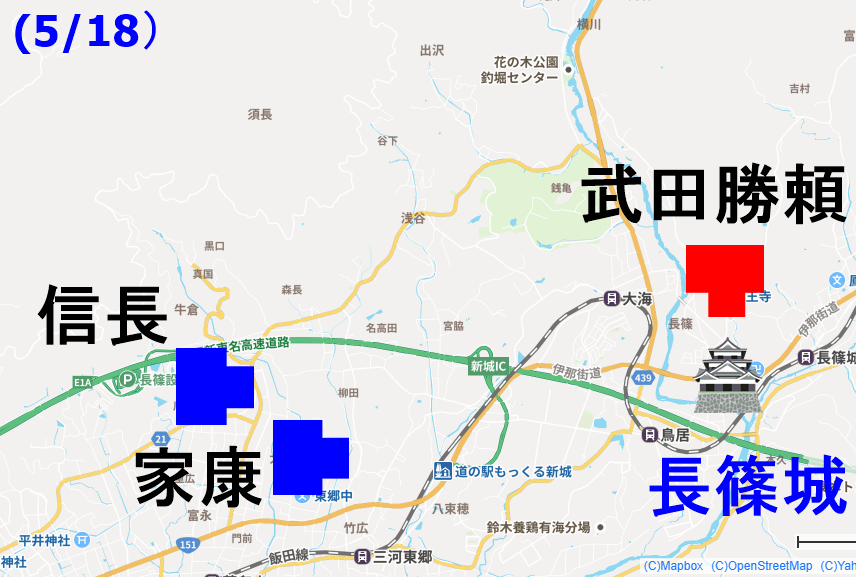

・織田、徳川の連合軍は、5/18に野田を出発、その日のうちに設楽ヶ原に到着した。

(3)織田、徳川連合軍が設楽原に陣をかまえる

5/18

・信長は本陣を極楽寺山に、家康はそこから南東に位置する高松山に本陣を据えた。

・各支隊は、南北に展開して陣をかまえ、土塁や馬防柵の設営を開始した。

・一方、織田、徳川の軍が設楽原に到着との報を受けた武田勝頼は、急遽軍議を開いた。

・多くの家臣の反対を受けるも、勝頼は織田、徳川との決戦を決意した。

(4)武田軍別動隊が出撃、その後武田軍本隊も設楽原に移動

5/19

・武田勝頼は、織田、徳川軍の背後をかく乱させるための別動隊を出撃させた。

・別動隊は、敵に気づかれないよう、北側の山中を抜けて作手郷に入り、そこから本宮山をまたいで東三河の平地に出たあとに、織田、徳川軍の後方基地、牛久保城を夜襲するという作戦をとった。

・牛久保城に火の手が上がれば、設楽原にいる織田、徳川軍の一部は、牛久保城救援のために兵をひくであろうと勝頼は目論んだ。

・別動隊が出発した後、医王寺の周囲にいた武田軍本隊は、設楽原へと移動を開始した。

(5)武田軍別動隊が宝川で牛久保城の守兵と衝突

・当時、牛久保城には警護役として、織田の家臣の福田三河守と丸毛兵庫頭の両名が在城していた。

・両名は、武田の別動隊が本宮山から牛久保城を目指して攻めてくるとの報告を受け、急遽、本宮山の南麓に出兵して敵の襲来に備えた。

・5/19の夜、本宮山の山頂付近に到着した武田の別動隊は、牛久保城に夜襲をかけるべく本宮山を下り始めた。

5/20

・明けて、5/20の丑三つの刻(午前2時ごろ)、本宮山南麓の宝川流域に下りてきた武田の別動隊は、突如、待ち伏せをしていた牛久保城の兵に襲撃された。

・別動隊は奮戦するもほとんどが討ち取られ、牛久保城への攻撃は失敗に終わった。

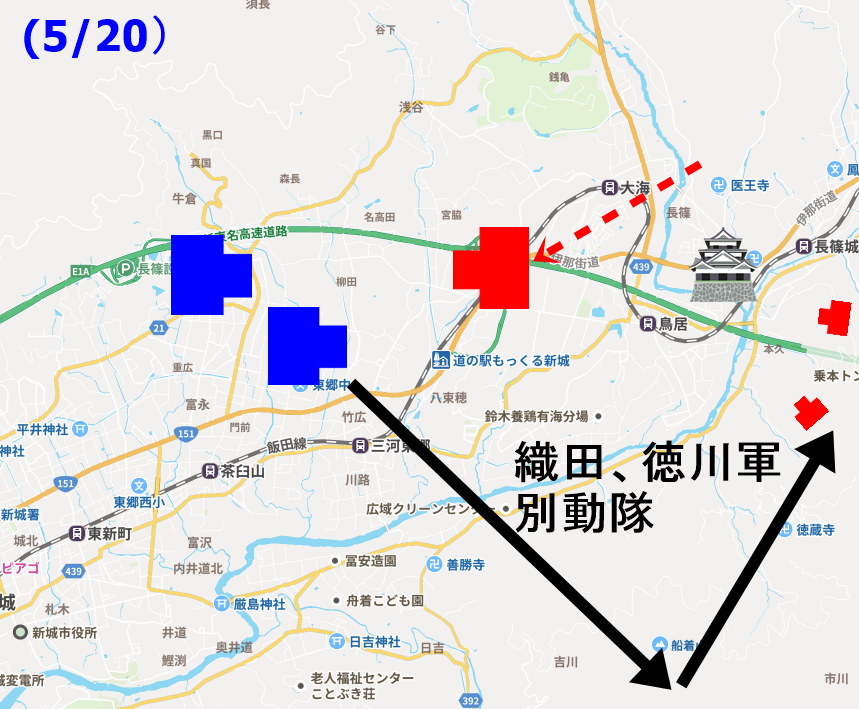

(6)織田、徳川軍と武田軍が設楽原で対峙 その夜、織田、徳川軍の別動隊が出撃 5/20

5/20

・武田軍本隊が設楽原への配置を完了。織田、徳川と武田の軍は連吾川は挟んで対峙した。

・一方、織田、徳川もその日の夜に酒井忠次、菅沼定盈、奥平貞能、金森長近らの部隊で構成された別動隊(4000~5000名)を出撃させた。

翌日の朝に、長篠城を監視する鳶ヶ巣山の武田の砦を奇襲攻撃する作戦である。

5/21

・武田の別動隊からの知らせが、武田勝頼の耳に入ることはなかった。

・結局、織田、徳川の陣容にも変化は見られなかった。

・勝頼は、別動隊の攻撃の失敗を悟った。

・早朝、ついに、設楽原で織田、徳川軍と武田軍のと間で戦闘が開始された。

・同じころ、織田、徳川の別動隊による鳶ヶ巣山砦への攻撃も開始された。

・昼すぎになると、設楽原に来襲した武田軍は総くずれとなった。

・織田、徳川の別動隊は、鳶ヶ巣山砦の攻め落としに成功し、その後、勢いに乗って長篠城に入城した。

そして、長篠城の兵といっしょになって、城の周囲にいた武田軍を撃退した。

2.宝川の戦いの場所にある手がかり

宝川の戦いがあったと想定される豊川市上長山町には、戦いが本当にあったのではないかと思わせる手がかりが残されています。

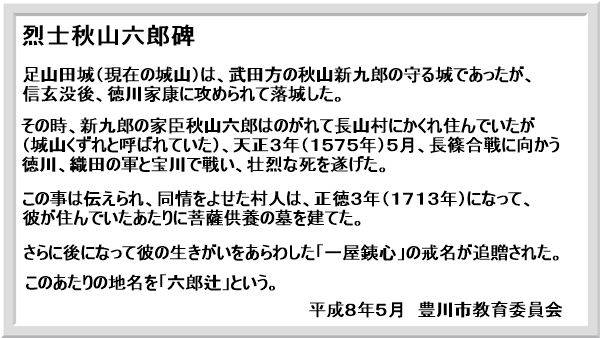

それは「烈士秋山六郎碑」という碑です。

キャッスルヒルカントリークラブの東側にあります。

この碑の横には、秋山六郎の墓と、以下のことが書かれている説明版があります。

足山田城址は、キャッスルヒルカントリークラブの中にあります。

足山田城は武田の城だったようですが、もともとは徳川の城であったものを、武田信玄が野田城に侵攻したときに攻め落とした可能性があります。

信玄が死去した後、足山田城は徳川家康に攻め落とされたようですが、武田の家臣の秋山六郎は何とか逃れて、宝川の戦いがあった場所あたりに隠れ住んだようです。

秋山六郎は、「この地で長篠合戦に向かう徳川、織田軍と戦って討ち死にした」となっていますが、実のところは、武田の別動隊に加わって、牛久保城から来襲した織田の守兵と戦い、討ち死にしたのではないでしょうか。

秋山六郎が長篠にいる武田軍と何らかの連絡をして、別動隊を先導したことも考えられます。

秋山六郎は、2年ちかく、敵地の中に住んでいたと思われます。

敵地の状況を把握した秋山六郎が、自ら作戦を持ち出したことはあり得るかもしれません。

なお、秋山六郎の墓は、宝川の戦いから100年以上も経った後に建てられたようです。

墓が建てられた時期は、太田白雪による郷土史編纂の時期と重なります。

秋山六郎の墓は、秋山六郎のことを知った当時の村人たちの思いによって建てられたのかもしれません。

真相は闇の中です。

2022年8月21日