マイナンバーカードの利便性と注意点について

マイナンバーカードを先月取得しました。

取得した理由は、発行手数料が無料のうちに取っておいた方がよいと思ったから、

また、公での手続きの電子申請化が進む傾向にあることから、将来的にマイナンバーカードを使用する機会が増えると思ったからです。

しかし、マイナンバーカードの普及率はかなり低いようで、2018年11月末までの

マイナンバーカードの交付数は人口の12%程度でした。

持っていると便利であるという認識があまりされていないようです。

以下に、マイナンバーカードの利便性と注意点について記述します。

1.マイナンバーカードを持つことの利便性

現時点で、一般の人に対して利便性があるのは、社会保障、税などに関する手続きを電子申請で行える点、コンビニで住民票の写しや印鑑証明書、戸籍証明書を入手できる点などです。

コンビニならば、年末年始を除いた日の朝6時から夜11時までの間で書面の入手ができます。

住民票や印鑑証明書に関しては、役場よりも安く入手できることがあります。

また、戸籍証明書についてもコンビニ発行であれば、わざわざ役場に行かなくてもすみます。

本籍地と現住所が違う人が戸籍証明書をコンビニで入手する場合は、あらかじめ入手先である本籍地の役場に利用申請登録をしておく必要があります(登録はパソコンやコンビニからでも可 ⇒ 方法はこちら )が、2023年ごろからは、その登録も不要になるそうです。

同時に、社会保障関係の手続きでの戸籍証明書の添付も不要になるそうです。

2.マイナンバーカードを使用する上での注意点

(1)コンビニ発行に対応していない市町村がある。

国内の全ての市町村がコンビニ発行に対応しているわけではないので注意が必要です。

対応する市町村は今後増えていくと思われますが、現時点、自分の住む市町村や本籍地が対応しているのかどうか確認した方がよいと思います。

下のサイトで確認ができます。

(2)コピーに対する規制がある。

マイナンバーカードをコピーする場合には、注意すべきことがあります。

マイナンバーカードは、社会保障分野、税分野における個人番号(マイナンバー)の提示が必要となる場面において、「行政機関、地方公共団体、健康保険組合、金融機関、勤務先などに対して個人番号と身分を証明する書類として利用できるが、この場合に限り、両面のコピーが許可される。ただし、このときのコピーは本人が行うこと。」とされています。

「これ以外については、表面のコピーのみが可能であり、この場合には、本人が同意すれば、誰がコピーをしてもよい。」とされています。

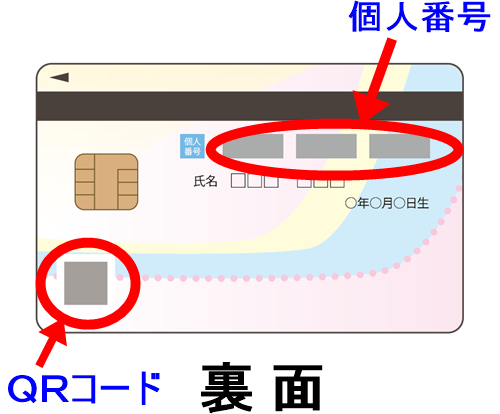

とはいえ、マイナンバーカードの裏面には個人番号と個人情報を含むQRコードが記されています。

QRコードにある情報は、スマホでも簡単に読み取られてしまう恐れがあります。

誰かに頼んで表面だけをコピーしてもらう場合は、裏面にある個人番号やQRコードをコピーされたり読み取られたりしないように十分に注意する必要があります。

(3)付属の保護シートには要注意。

マイナンバーカードには裏面の個人番号などを隠せる保護シートが付いてきますが、この保護シートはカードから簡単にはずれてしまうので、粗末に扱うと、カードまたは保護シートを紛失してしまう恐れがあります。

もしもカードを紛失してしまったら、速やかに、住んでいる所の役場と警察に紛失届けを提出しなければなりません。

また、QRコードは保護シートでは隠せれないようになっているので要注意です。

裏面全てを隠せれる市販のケースに入れかえるのが望ましいです。

(4)暗証番号の入力間違いが続くと手続きができなくなる。

ポータルサイトでの電子申請では、暗証番号の入力が必要になりますが、番号を何回か間違えて入力すると、ロックがかかり入力ができなくなってしまいます。

ロックがかかった場合は、役場に出向いて解除をしてもらわなければなりません。

以上のように、マイナンバーカードを使用する上での利便性や注意点がいろいろありますが、将来的なことを踏まえると、申請数が多くない今のうちに取得はしておいた方がよいように思います。

マイナンバーカードは申請から入手までに1か月近くかかります。(申し込みが混んでいれば2か月ぐらいはかかるようです。)

また、カードの受け取りは、自分の住む市町村の役場に限られ、特別の理由がない限り本人でないと受け取りできません。(受け取り時には顔認証されます)

なお、カードが作成された日から10回目(20歳未満は5回目)の誕生日までが有効期限とされているので、作成された日が誕生日直後に近いほど有効期間は長くなります。

(ただし、カードが作成された日は表示されません。)

また、電子申請利用の有効期限は、5回目の誕生日までです。

あらためて電子申請の利用を継続したい場合は、役場で継続の手続きをする必要があります。

2019年2月7日