豊川の一宮砦 徳川家康による史上空前の救出の謎にせまる

NHK大河ドラマ「どうする家康」が三河の争乱の場面に入ってきました。

ドラマには出てこないと思いますが、豊川市には、一宮の退き口(いちのみやののきぐち)または一宮の後詰(いちのみやのごづめ)と呼ばれる徳川家康による救出の話が存在します。

これは、松平側の一宮砦(豊川市一宮町宮前)が、今川氏真の大群に取り囲まれたときに、若き家康が自ら兵を率いて一宮砦に入り、中にいた守兵(本多百助ら500名)を救い出して帰還したという話です。

桶狭間の戦い以降、東三河の国人の多くが今川から松平に寝返る中、豊川の国人である牧野氏は、ひたすら今川に忠節を尽くしました。

その間、東三河では、牧野氏の居城の牛久保城(豊川市牛久保町)を中心に戦火が拡大しました。

このような状況の中で、徳川家康による一宮砦の救出作戦は行われました。

この救出劇が行われた年は特定されていませんが、おそらく桶狭間の戦いから2~4年後ぐらいの1562年~1564年あたりではないかと言われています。

また、この救出劇は、江戸時代になってから複数の書物に書き記されましたが、書物ごとに表記の違い(行われた年や兵員の数、登場人物の違い、戦いの有無など)が見られています。

どの書物も徳川幕府の体制下で編纂されたものなので、徳川家康の美談として脚色がされてしまうのは否めないところです。

救出そのものはあったと思われますが、実際にどのような救出が行われたのかは謎のままです。

ここでは、「三河物語」に記述されている一宮砦の救出劇の流れを取り上げてみたいと思います。

話の内容から、時期は、徳川家康が松平元康だった頃、1562年(永禄5年)を想定します。

1.三河物語に基づく救出の流れ

(1)今川勢は、牛久保城と吉田城(豊橋市今橋町)を根城とした。

(2)松平勢は、一宮砦を築いて、牛久保城に対する抑えとした。

(3)今川勢は、八幡砦(豊川市八幡町)と佐脇砦(豊川市御津町)を築いて、松平勢に対する備えとした。

(4)その後、駿河から来た今川氏真の大軍が、牛久保城に入った。

(5)氏真は、一宮砦を攻めるため、砦の攻め手に5千人、松平の後詰に対する備えに3千人、牛久保城の守りに旗本1万人を配した。

(6)岡崎城を出発した松平元康率いる3千人の後詰が、豊川の地に侵入した。

・まず、八幡砦と佐脇砦の間に進み、その後、今川の旗本(今川氏真陣地)の正面を横切って(または押しのけて)、迎撃部隊と衝突した。

・そして、迎撃部隊を押し破り、そのまま一宮砦へと突き進んだ。

・一宮砦のまわりにいる今川の包囲部隊を追い払った元康たちは、一宮砦を取り囲むように陣を敷いた。(砥鹿神社を本陣にしたとも言われる)

(7)元康たちは、陣中で一泊した。

(8)翌朝、砦の前に現れた今川氏真が、元康たちを通すために道を開けた。

(9)元康の部隊と砦の守兵たちは、その道を通って砦から脱出し、帰路に待ちうける今川の迎撃部隊を追い立てながら岡崎に向けて去っていった。

一宮砦救援のイメージ

今川軍の構成

A:今川氏真および旗本の部隊 10000名

B:松平元康を迎撃するための部隊 3000名

C:一宮砦を包囲する部隊 5000名

氏真と元康の間で、砦の無血明け渡しの話でもついたのでしょうか。

「三河物語」では、氏真が元康をわざと見逃したような感じになっています。

書物によっては、砦から脱出した元康たちが、追ってくる今川の兵たちと合戦をしたり、武田信玄の父親である武田信虎が、迎撃部隊の大将となって登場したりする場面もあります。

しかし、少数の元康の軍が圧倒的な数の今川軍とまともに戦うのも考えずらいですし、駿府で隠居中の武田信虎が、未知の地に大将として出向くというのもどうかなという感じがします。

救出の内容は書物によってまちまちですが、松平軍の行動ルートは、概ね、上図に示すような感じではないかと思います。

3000名(別の書物では2000名)の元康軍が1万8000名の氏真軍と衝突して500名の味方を救い出すというのは、絶対無理だと思います。

2.氏真の突然の撤退

ところで、今川氏真の行動はどうだったのか。

東三河にやってきた氏真ですが、ここで奇妙なことが起こりました。

氏真は、このあとすぐに駿府に帰ってしまったのです。

駿府でなんらかの事態が発生したことで、急いで駿府に帰らなければならなかったようです。(実際にどのような事態があったかは不明)

氏真は、時間の浪費と兵の損失を避けたかったはずなので、元康と戦うどころではなかったものと思われます。

一宮砦を攻撃している最中、または攻撃する前に氏真は軍を退いたものと思われます。

実は、氏真は、父、今川義元の三回忌の法要を牛久保の大聖寺で執り行っています。

三回忌の法要は、没後満2年で行うので、1562年(永禄5年)の5月に執り行われたことになります。

時期としては、元康が今川方の上ノ郷城(蒲郡市)を攻め落としてから3カ月後のことです。

氏真の東三河出征は、今川義元の三回忌の法要と元康の蒲郡攻めをきっかけにして行われたのかもしれません。

氏真の大軍が急ぎ撤退したことで、一宮砦の守兵が全滅する危機は、すんでのところで回避されたものと思われます。

一宮砦への攻め手も、牛久保城の牧野氏のみになったはずなので、元康は、この機を逃さんばかりに救出作戦を実行した可能性があります。

一宮砦にいる守兵の救出に成功した元康は、その後、八幡砦、佐脇砦を攻め落とすなどして、事を有利に運んだものと思われます。

その後、遠州では、曳馬城(ひくまじょう)の飯尾連龍(いのおつらたつ)が松平と通じるなど、今川配下の国人が次々と今川から離れ出したため、氏真は、その対応に追われるはめになってしまいました。

以降、氏真が東三河へ侵攻することはなくなりました。

3.一宮砦への行き方

一宮砦の北側には砥鹿神社(とがじんじゃ)があります。

砦の前には、駐車場がないため、砥鹿神社の駐車場をお借りします。

神社に先に参拝してから行くのがよいかと思います。

神社の南側駐車場から南に向かう道を200メートルほど歩く(垣根を左に見ながら歩く)と、左側に砦の入口があります。

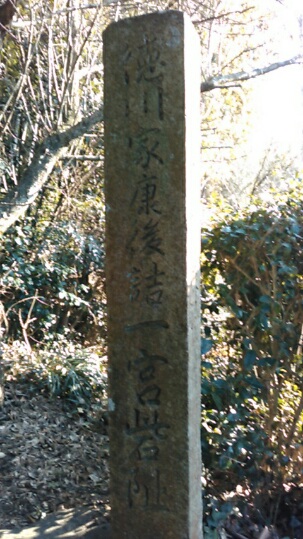

そこには案内板と碑があります。

砦の入口には、「徳川家康後詰一宮砦址」と刻まれた碑が立っています。

入口の奥は竹藪になっていて先には進みにくいですが、入口の手前に東側に抜ける小道があるので、そこから砦の東側に出ると大まかな外観(林の形)が見れます。

2023年2月25日