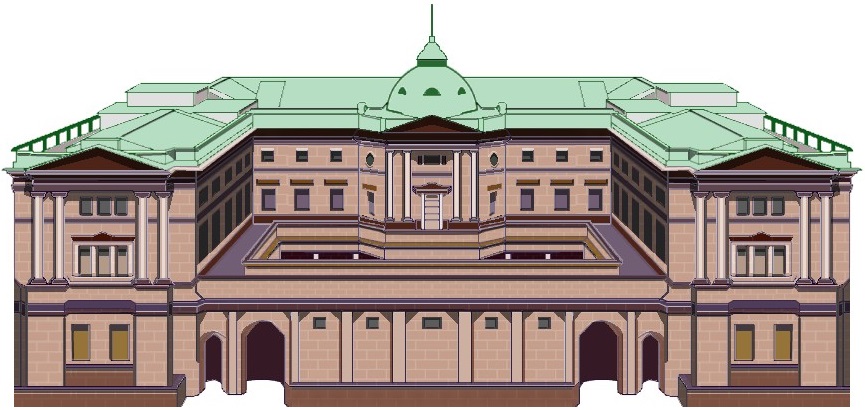

日銀の金融政策変更 なぜか利上げと見なされた金融緩和のパワーアップ

先日、20日に開かれた日銀の金融政策会合において、日銀より「長期金利の許容変動幅±0.25%を±0.5%に変更する。」との発表がありました。

あわせて、「来年1ー3月の長期国債買い入れ額を月額9兆円程度に増額する。また、今月20日から月末までに行う買い入れと12月26日予定の買い入れについても、このオファーと同程度の規模で実施する。」との発表がありました。

これを受けて、21日の国内債券市場で、長期金利(10年債利回り)は0.48%ぐらいまで上昇しましたが、その翌日には、0.39%ぐらいまで低下しました。

この低下幅は、2016年1月に行われた買い入れの時と同じぐらいの大きさだったそうです。

さっそく、日銀による増額された国債の買い入れが行われた模様です。

ニュースでは、「今回の長期金利の許容上限引き上げは、利上げである」と報道していましたが、そもそも利上げとは、中央銀行が政策金利を上げることです。

日本の政策金利は-0.1%(マイナス金利)のままで変わっていないので、利上げではないです。

マイナス金利の解除という実施の可能性が高い政策変更案がありますが、もしもこれが実施されたときは、利上げになります。

利上げになると、国債は売却されやすくなります。

実際、アメリカは中央銀行のFRBが国債の売却を行っています。

一方、日本は増額された国債の買い入れが、少なくとも来年の3月まで行われるわけなので、金融緩和が逆にパワーアップされた形になっています。

今回の長期金利上限の引き上げと国債買い入れ額の増額は、指値オペでの売買戦によって生じた10年物国債の金利低下を是正する目的で行ったのであって、利上げのために行ったものではないのです。

とにもかくにも、日銀が長期金利の上昇幅を大きくしたことが、「事実上の利上げ」と受け止められてしまったことで、為替は円高ドル安方向で反応しました。

来年からは食料品を始めとした物品の値上がりが本格化します。

物価高で賃上げを行うと、販売価格のさらなる値上げを招き、消費が落ち込みます。

賃上げには物価高の抑制は不可欠だと思います。

そして、物価高を抑制するためには、為替を適正な水準(今よりも円高)に持っていくことが必要だと思います。

今の日本は、コストプッシュインフレの状況であって、正常なインフレの状況ではありません。

世の中が賃上げの浸透によって、正常なインフレの状況になっていかない限り、大幅な利上げはできないと思います。

日銀のさらなる政策変更の発表ははたしてあるのでしょうか。

2022年12月23日